这根六米多长的百年景梗被隐藏于“莲年有余”的景物之中,撑起三十斤的孩童和精美的景物——老祖宗的智慧都藏在这险中求稳里。

夏日午后,汕尾陆河县河田镇的河田高景传承基地里,广州华商学院潮艺榫韵“百千万工程”突击队队员陈钰考在讲解着这根流传百年的景梗。指尖抚过上面斑驳的痕迹,这根承载着百年非遗记忆的钢条,此刻正被队员们反复丈量。

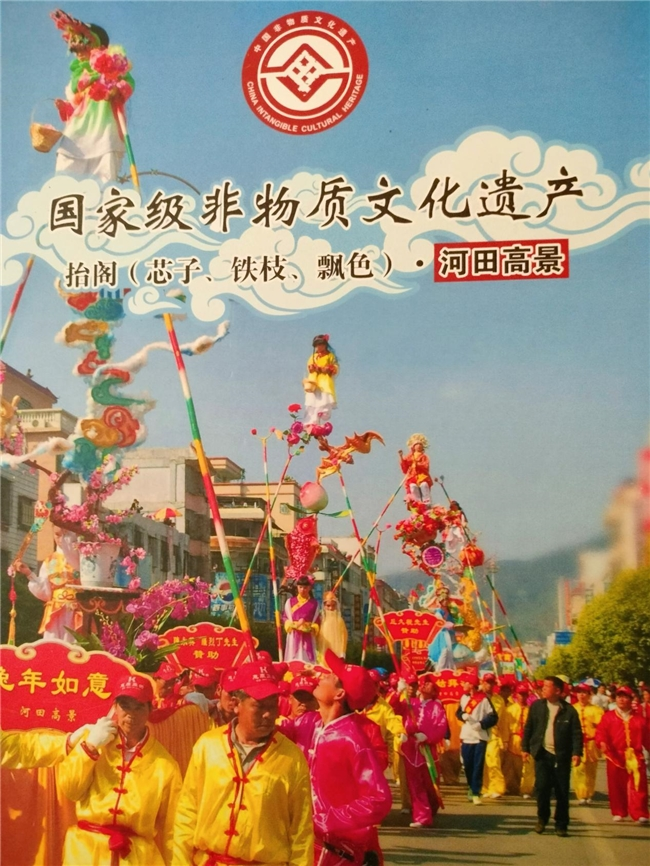

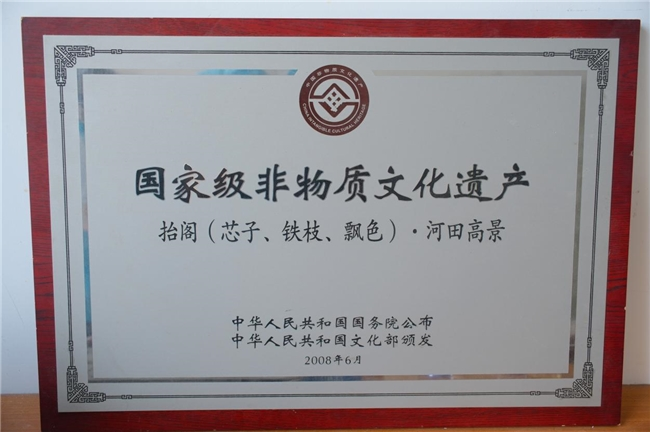

眼前这些被称作“空中艺术”的河田高景,正是这支突击队走访调研的核心。从资料收集到实地学习,再到成为文化宣讲员,他们试图用青年的力量,为这项国家级非遗寻找活下去的新路径,破解这项技艺的传承困局。在队伍中,陈钰考的故事格外动人——她的爷爷陈文山是国家级非物质文化遗产“河田高景”的代表性传承人,四十五年如一日,以匠心守护着这项融合了民俗、技艺与地方记忆的古老艺术。

传承的温度在匠人的指缝间传递

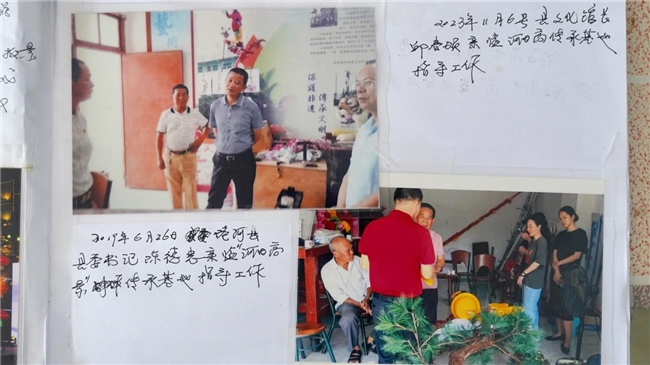

河田高景作为陆河民间一朵古老的艺术奇葩,它的历史底蕴之深厚是潮艺榫韵“百千万工程”突击队需要深入探索的。来到陆河的第一天,潮艺榫韵“百千万工程”突击队就来到了河田高景国家级传承人陈文山的工作室,希望近距离了解河田高景的制作与准备。陈文山学艺四十五年,从2018年开始全面负责河田高景指挥与统筹。

过去六百年来,河田高景的技艺都是采取师徒传承制度,文献资料和图片都十分稀少。陈文山想采取新的方式宣传河田高景、助力下一代人传承高景,花费4年时间回溯自己的学艺历程,整理有效资料,在2018年写出《抬阁·河田高景》这本珍贵书籍。

突击队刚到工作室,看到年过八旬的陈文山正指导弟子们赶制新一批高景,弟子刘德放在协助弟子陈伟钦进行龙头的骨架制作和加固,刘德放向潮艺榫韵“百千万工程”突击队介绍道,“制造河田高景的景物需要非常多步骤,需要数日甚至数月才能完成,而且想急也急不来,像这个做骨架的竹子都是需要等到冬天之后去山上砍,因为那个时候竹子的水分最少,晒干之后它可折可弯,才能适用于景物的骨架制造”。

接着,陈文山指导弟子刘德放进行狮头的上色,陈文山指出从骨架制造完成到上色也需要许多工序,骨架晒干后还要往上糊五至七层纸,层层叠加,才能保证景物的稳定性。一个景物的制作都需要数日甚至数月才能完成,河田高景的景物准备诠释了什么是“慢工出细活”。

沉浸式观摩匠人们打造空中艺术

7月15日,潮艺榫韵“百千万工程”突击队跟随传承人的脚步来到了高景传承基地,观摩装景的过程。陈文山跟队员们强调,河田高景的制作中既要依照主题来谋篇布局,又要严密隐蔽景梗所在,绝对不能暴露景梗的“来龙去脉”,留下悬念让观众去猜测、争论。并且河田高景的起源与广福庵庙会密切相关,村民们会通过取材于传统戏剧、传说、典故、神话等题材打造各色河田高景,从而祈求风调雨顺、合境平安、无灾无难。

在两层高的基地里,陈文山统筹协调着其他四位传承人开展着装景工作:将六米多长的景梗固定在景床的接口上,调整景梗的放置角度,从下至上安装好“莲年有余”主题的各色景物,最后把景旦固定在景梗的最上方。

整个过程前前后后花费了近一个小时,最让队员们惊叹的是“抬景”环节。当组装好的景床被缓缓抬起,四位头发已花白的传承人带来的是跨越历史的奇与巧。四十斤重的孩童被稳稳“立”在六米高的景梗顶端,与下方的“莲年有余”景物浑然一体,从远处看,仿佛孩童真的悬浮在空中。队员们还注意到,整个安装过程没有使用一颗钉子,全靠榫卯结构和铁丝巧妙固定,景梗的弧度与景物的重心完美契合,可承重90-100斤,连景物细微的晃动都被精准抵消。

续景之路:用青春力量破解传承困局

队员们在与传承人们对话的过程中了解到,随着岁月的推移,老景梗逐渐老化,而锻造景梗的非遗技术已经失传。陆河当地希望借助各方力量找到锻造新景梗的办法,既能更新老化景梗,更能让高景方便外出巡游,让更多人看到它的风采。但是由于景梗构造有严格要求——需承重一个幼年孩童和各色景物,有韧性又要有弧度。可惜的是,即使寻求了省级专家帮忙,但在科技发达的今天,仍未找到合适材质去锻造符合要求的新景梗。

对于从小听着爷爷讲述河田高景故事长大的陈钰考来说,那些由竹架、彩绸与故事构建的“空中奇景”,早已成为她心底的文化烙印。“爷爷用四十五年做高景,我想用更多方式让高景‘活’下去。”陈钰考的话语有青年一代传承文化的担当。她以青年宣讲员的身份接过了传承的接力棒:为让更多人了解河田高景的魅力,她带领队员们一起走访老艺人、记录扎景技艺,拍摄的系列纪录片生动展现了这项技艺从选材到装饰的全过程,接下来她还会通过短视频平台,用年轻人喜闻乐见的方式讲解高景背后的民俗故事,让这项古老艺术在镜头前焕发新活力。

如今,在河田镇的街头巷尾,越来越多的人知道了这支为高景“续景”的青年突击队;在网络上,河田高景的话题讨论越来越热烈。那根六米长的百年景梗,依然在传承基地里静静伫立,但它所承载的非遗记忆,正因为这些年轻力量的加入,逐渐走出陆河,走向更广阔的天地。在潮艺榫韵“百千万工程”突击队的努力下,河田高景正跨越时光,走进更多人的视野。他们以更青春的方式接过传承人们的百年接力棒,让河田高景这一项国家级非物质文化遗产活在当下。当然,这不仅是潮艺榫韵“百千万工程”突击队的目标,更是无数青年助力中华文化遗产传承的方向。

撰文:梁韵怡

来源:广州华商学院潮艺榫韵“百千万工程”突击队

配资炒股行情,中国证券公司前100名,配资公司查询提示:文章来自网络,不代表本站观点。